苏州伟信智能科技有限公司

地址:江苏省苏州工业园区星汉街 5 号腾飞新苏坊

A 幢 2 层 05/06#, Tel: 6236 3912

Page 1 of 5

异质结太阳能电池串阻 Rs 的测量 和 FF 损耗分析方法

Chen Leichen, leichen.chen@visiontec.com.sg, Industrial Vision Technology (S) Pte Ltd

何忆飞, yifei.he@ivt-solar.com, 苏州伟信智能科技有限公司

摘要:提效降本是光伏行业永恒的主题,其中降低串联电阻(Rs)提升 FF 是电池提

效的重要途径。本文以效率为21%(FF 为79%)的异质结太阳能电池(HIT)为例,简要

分析它的各种 Rs 损耗机理,并将其精确测量,且量化地表征出来。这让我们能够更清楚

地了解哪些损耗可以被最大可能地改进甚至避免,在设法提高电池转换效率的同时,平衡

材料和制造工艺的成本,将综合成本尽可能降到最低。

近年来,硅异质结太阳能电池越来越受到人们的关注,与常规太阳能电池相比,硅异

质结电池具有诸多的优势。1.转换效率高。目前研发效率已达到25.11%,预计极限效率有

26%;2.与其它高效技术(如: IBC、TOPCON)相比,HIT 制造工序步骤少,工艺流程

短;3.硅异质结电池的低温(<250°C)工艺,使之能够使用极薄的硅片(<100μm)而没

有翘曲风险,还可以减小硅片热损伤,节约硅材成本;4.温度系数低,可有效降低热量损

失,这一特点让 HIT 电池在高温地区发电量的优势更加突出;5.弱光响应好;6.光照稳

定性好。理论研究表明 HIT 电池中的非晶硅薄膜没有发现 Staebler-Wronski 效应,从而不

会出现类似非晶硅太阳能电池转换效率因光照而衰退的现象。同时,由于 HIT 电池使用 N

型晶硅为衬底,不存在 B-O 对导致的光致衰减问题

[3]

;7.结构对称使其能够双面发电且具

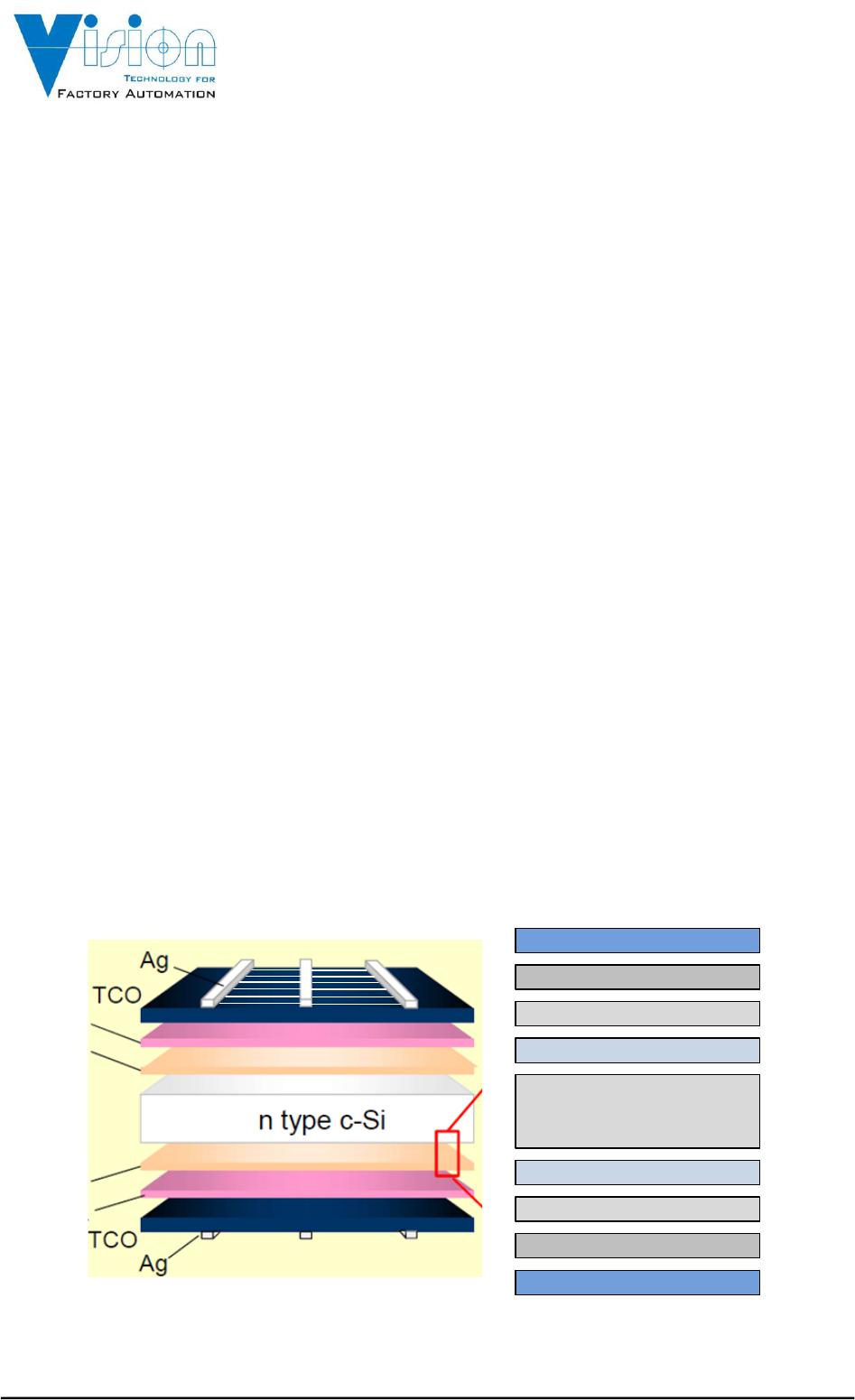

有较高的双面率。异质结太阳能电池的结构如下图所示:

前表面栅线+TCO薄层横向电阻 (R1)

Ag栅线/TCO接触电阻(R2)

前表面TCO垂直电阻 (R3)

a-si:H (n) 薄膜电阻 (R4)

N-Type c-Si Bulk Minority

(R5)

后表面栅线+TCO薄层横向电阻 (R9)

Ag栅线/TCO接触电阻(R8)

后表面TCO垂直电阻(R7)

a-si:H (p) 薄膜电阻 (R6)

图 1:HIT 电池结构和串阻分布

苏州伟信智能科技有限公司

地址:江苏省苏州工业园区星汉街 5 号腾飞新苏坊

A 幢 2 层 05/06#, Tel: 6236 3912

Page 2 of 5

根据结构图,串联电阻可以被归纳成9组 R1-R9。

R1是前表面的电阻。前表面的细栅连同 TCO 负责收集电流,电流沿垂直方向经过

TCO 之后横向流经细栅并最终汇流到主栅。把电流通过低温银浆的栅线 和 TCO 所受到的

阻抗定义为电阻 R1。在金属银价格不断上涨的市场行情下,作为 HIT 特色的低温银浆一

直占电池生产总成本的很大一部分比例。如何以最少的浆料带来更高的电池效率是业内一

致的努力方向。而使用低温银浆面临的一大挑战是:既要有高导电性,又要有低烧结温

度,同时还要达到与 TCO 薄膜的低接触电阻要求

[3]

。若有评估银浆主栅和细栅电阻的方

法,就有可能更快速地通过调试配方,制备具有低电阻率的低温银浆从而能够降低栅线电

阻,提高电池效率。

R2是 TCO 与 Ag 之间的接触电阻。HIT 电池制备的金属化工艺过程中,浆料会跟

TCO 发生腐蚀反应,且相同浆料对不同 TCO 的腐蚀程度差别很大,直接影响到载流子遂

穿和功函数匹配等,从而导致了金属栅线/TCO 接触电阻的差异。通过细栅与 TCO 接触电

阻值的测量,可以找到最匹配的浆料与 TCO 组合,从而提高电池转换效率。

R3是 TCO 在垂直方向上的体电阻。TCO 薄膜通常只有几十纳米厚度,从它的电阻率

可以计算出在垂直方向的电阻很小,故而 R3对电流在垂直方向的传输阻力比较小。

R4是 N 型非晶硅薄膜以及本征层在一个太阳光照条件下的电阻。在无光照条件下,

非晶硅薄膜和本征层的电导率都很低。但在强光照射下,其电导率会发生很大的变化。掺

杂非晶硅薄膜可形成发射级和 BSF,优化掺杂非晶硅层,得到适合异质结电池的电学和光

学性能是获得高效电池的关键。通过优化掺杂气体的浓度可调控掺杂薄膜层性能,如能及

时准确地测量该膜层的电导特性,可对该工艺的优化提供指导方向。

R5 是 N 型硅基在光照条件下的体电阻。

HIT 电池是对称结构,背面也有四层电阻 R6-R9, 但是存在以下的差异:

❖ 采用的是 P 型非晶硅薄膜,其电导率要比 N 型薄膜非晶硅低, 在光照条件下呈现

的电阻要高。如附录测试结果所示,正面 N 型非晶硅薄膜层的电阻 R4,与背面

P

型非晶硅薄膜层的电阻 R6 分别为0.125 Ωcm

2

和0.2155 Ωcm

2

。

❖ TCO 材料与 a-si:H (n)和 a-si:H (p) 有不同的功函数关系,因此一般正面与背面采用

不同材料或者不同厚度的 TCO

[3]

。TCO 材料与非晶硅薄膜的接触电阻可以直观反

映两者的匹配情况。与 P 型非晶硅功函数匹配的 TCO 材料类型比较少,其电导率

也较低,因此背面 TCO 与 Ag 浆的接触电阻和与正面的接触电阻是不同的。(在

附件的测试报告中,因为我们没有制备背面 TLM 测量用样品,采用的是正面银浆

与 TCO 的接触电阻值)

苏州伟信智能科技有限公司

地址:江苏省苏州工业园区星汉街 5 号腾飞新苏坊

A 幢 2 层 05/06#, Tel: 6236 3912

Page 3 of 5

❖ 因为背面的 a-si:H (p)+TCO 有较高的电阻率,为了尽量减小总的串阻,背面通常会

采用“密栅”结构。如附录测试结果所示,前表面栅线+TCO 薄层横向电阻 R1,

后表面栅线+TCO 薄层横向电阻 R9分别为0.1885Ωcm

2

和0.0915 Ωcm

2

。

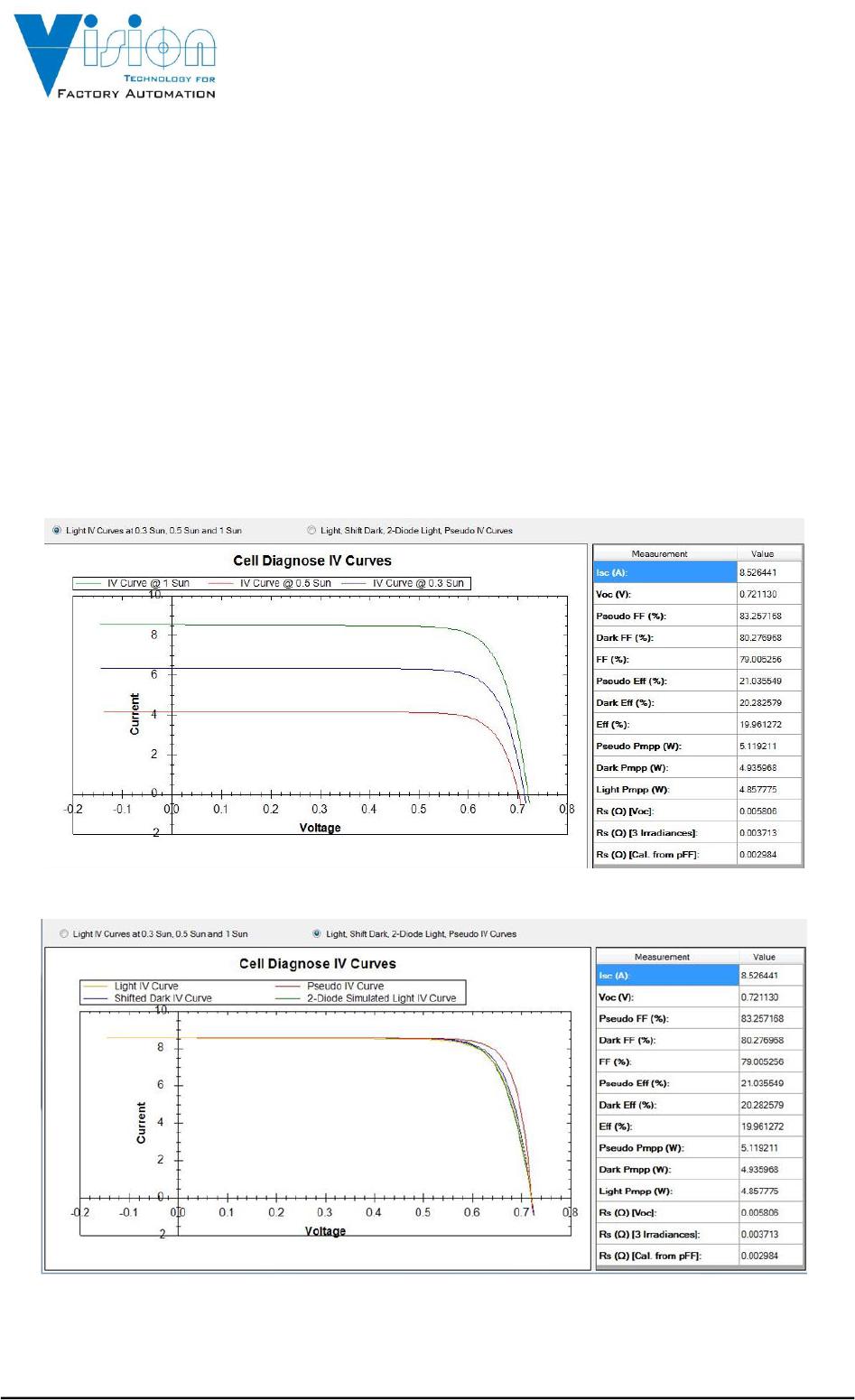

为了比较实际测量的串阻与它实际对 IV 曲线 FF 的影响,我们采用了三种方法测量

HIT 太阳能电池总的串联电阻 Rs。分别为单光强 Light-IV 测试法,欧洲标准 EN60891 三

光强测试法和标准光照条件下的 Vmpp 与 Suns-Voc 的 Vmpp 相结合测量 Rs 的方法。如图

2&3 所示,得到的 Rs 分别为 0.005806Ω、0.003713Ω 和 0.002984Ω。我们认为第三种测试

法得到的 Rs 值是最准确的

[1]

。

另外,通过 Suns-Voc 的曲线,可以看出该电池在串阻为零的理想情况下,所能够达

到的最大填充因子 pFF 为 83.26%。基于太阳能电池的高并阻特性,pFF 与 FF 之间的

4.26% 填充系数损失可认为主要来自于串联电阻。

图 2:三光强法计算 Rs

图 3:Suns-Voc 法计算 Rs

苏州伟信智能科技有限公司

地址:江苏省苏州工业园区星汉街 5 号腾飞新苏坊

A 幢 2 层 05/06#, Tel: 6236 3912

Page 4 of 5

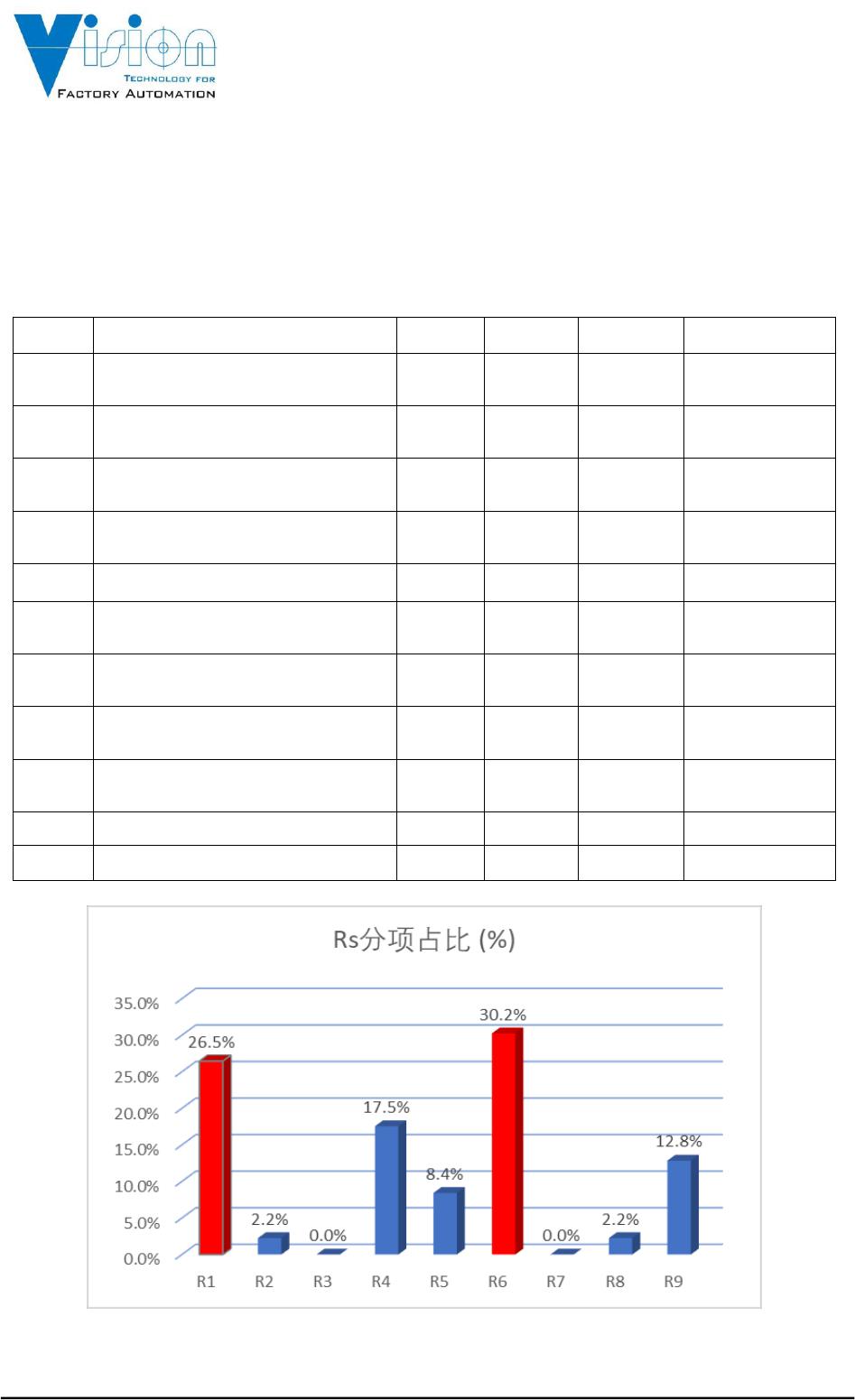

根据以上测量结果,得到串阻约为 0.0029Ω 的 HIT 电池 Rs 损耗分析结果如下表 1 所

示。其中 P 型非晶硅薄膜层的电阻损耗最大,占比 30.2%;前表面栅线+TCO 薄层横向电

阻损耗占 26.5%,也是一个很大的占比;N 型非晶硅薄膜层的电阻损耗占比 17.50%,以

及后表面栅线+TCO 薄层横向电阻损耗,占比 12.80%。通过分析占比可知,该电池的非

晶硅薄层电阻、栅线电阻以及 TCO 膜电阻可作为初期改进方向,降低 Rs,提高 FF。

表 1:Rs 占比表

参数

符号

单位

Rs 测量值

Rs 分项占比 (%)

1.1

Front Finger &TCO sheet Resistance

前表面栅线+TCO 薄层横向电阻

R1

Ωcm

2

0.1885

26.50%

1.2

Ag-TCO Contact Resistance

细栅与 TCO 接触电阻

R2

Ωcm

2

0.016

2.20%

1.3

Front TCO Vertical Resistance

/ 前表面 TCO 垂直电阻

R3

Ωcm

2

7.60E-09

0.00%

1.4

a-si:H (n) Sheet Resistance

N 型非晶硅薄膜层的电阻

R4

Ωcm

2

0.125

17.50%

1.5

N-Type c-Si Bulk Minority

R5

Ωcm

2

0.06

8.40%

1.6

a-si:H (p) Sheet Resistance

P 型非晶硅薄膜层的电阻

R6

Ωcm

2

0.2155

30.20%

1.7

Back TCO Vertical Resistance

背面 TCO 垂直电阻

R7

Ωcm

2

6.14E-09

0.00%

1.8

Ag-TCO Contact Resistance

背面细栅与 TCO 接触电阻

R8

Ωcm

2

0.016

2.20%

1.9

Back Finger & TCO sheet Resistance

后表面栅线+TCO 薄层横向电阻

R9

Ωcm

2

0.0915

12.80%

Total Rs / 总串联电阻 Rs

Rs

Ωcm

2

0.7126

电池片面积:244.32cm

2

Ω

0.0029

图表 1 Rs 分项占比柱状图

苏州伟信智能科技有限公司

地址:江苏省苏州工业园区星汉街 5 号腾飞新苏坊

A 幢 2 层 05/06#, Tel: 6236 3912

Page 5 of 5

参考资料

[1] Damien Lachenal et al, Heterojunction and passivated contacts: a simple method to extract

both n/tco and p/tco contacts resistivity. Energy Procedia (Vol 92). P932-938, 2016.08

[2] 王文静,李海玲 等, 晶体硅太阳能电池制造技术,机械工业出版社, 2017.10

[3] 沈文忠,李正平. 硅基异质结太阳电池物理与器件. 北京:科学出版社,2018.8

[4] 黄海宾,周浪,岳之浩等, 光伏物理与太阳能技术,科学出版社, 2019.10